智能能耗监控平台在写字楼办公能实现哪些节能目标

更新日期:

在现代写字楼运营中,能源消耗一直是成本管理的重点领域之一。随着物联网技术的发展,基于数据分析的智能监控系统正在成为提升能效的关键工具。这类平台通过实时采集电力、空调、照明等设备的运行数据,为管理者提供了前所未有的精细化控制能力。

以电力系统为例,传统写字楼往往采用固定时段供电模式,而智能平台能通过动态负载分析自动调节配电。当大宁星光耀广场的办公区域人流量较低时,系统会降低非必要区域的供电强度,仅维持基础照明需求。这种策略可减少约15%的闲置能耗,同时避免过度供电导致的设备损耗。

空调系统的优化潜力更为显著。通过接入温湿度传感器和人员分布数据,平台能实现分区分时调控。例如,会议室内温度会在使用前30分钟自动调节至舒适范围,活动结束后逐步回归节能模式。实际案例显示,这种动态温控方式可降低空调能耗20%以上,且不会影响用户体验。

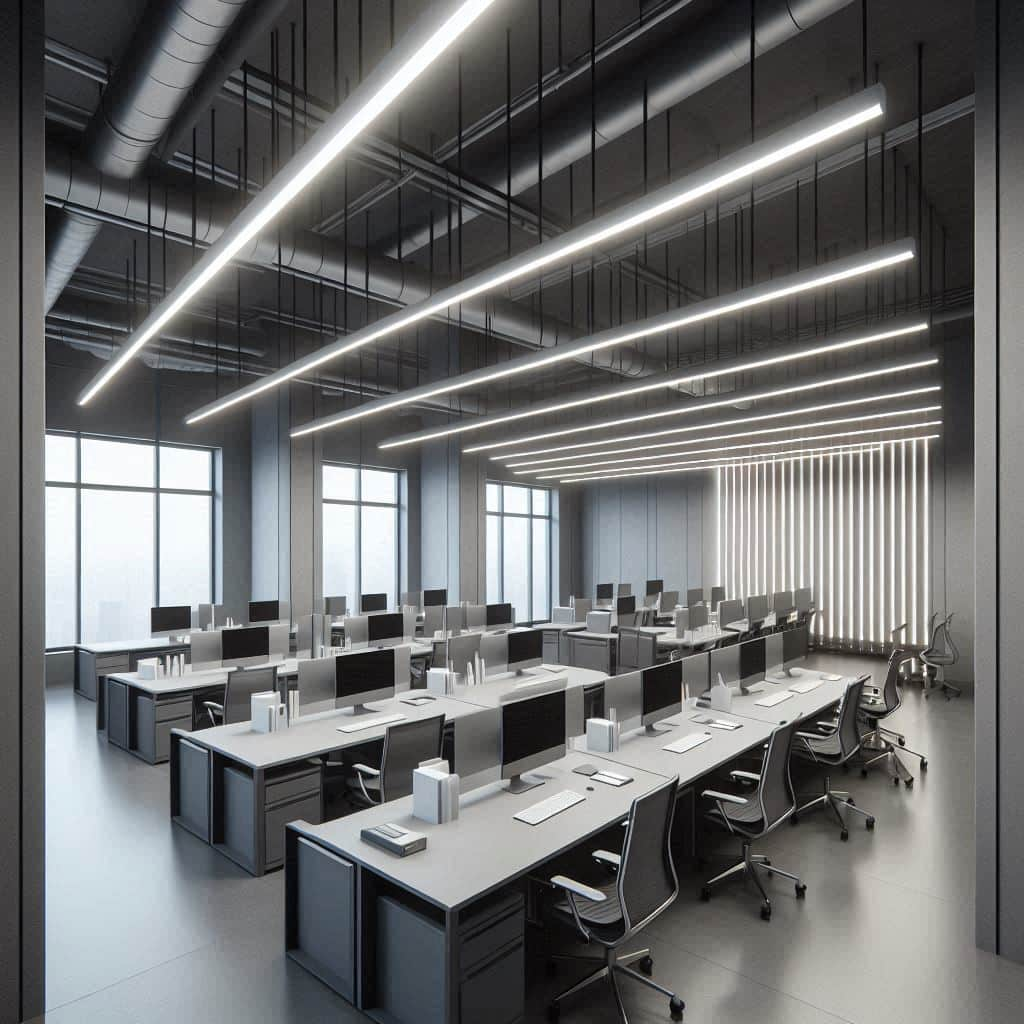

照明管理同样受益于智能化改造。自然光感应模块能联动窗帘和灯具,优先利用日照补充人工光源。当传感器检测到某区域自然光照充足时,会自动调暗或关闭对应灯具。据统计,这种光感协同系统可使照明用电量下降18%-25%,尤其对朝南办公区域效果显著。

设备维护模式的革新是另一项隐形收益。传统定期检修常造成资源浪费,而智能平台通过分析设备运行曲线,能精准预判空调压缩机、水泵等关键部件的异常状态。某写字楼实施预测性维护后,不仅减少35%的突发故障,设备寿命也平均延长了2-3年。

行为数据分析进一步放大了节能效果。平台通过统计各时段能源使用峰值,可制定错峰运行策略。例如将电梯群控系统设置为非高峰时段自动切换至节能模式,或将茶水间大功率电器设置为上班时间后延迟启动。这些微调累计可带来7%-12%的额外节能空间。

从长远来看,这类平台的价值不仅在于直接降低能耗账单。其积累的用能数据能为建筑改造提供决策依据,比如识别保温薄弱区域或照明配置不合理的楼层。部分业主通过分析三年期数据,在翻新工程中实现了能效评级从B级到A级的跃升。

值得注意的是,成功的智能化改造需要硬件部署与管理流程同步升级。建议运营方建立能源看板制度,将平台数据转化为各部门可执行的KPI指标。当技术手段与管理制度形成闭环时,写字楼的综合能效提升可达30%-40%,远超单一技术改造的效果。